鶴が深い沢で鳴いても、その声は天にも聞こえるように、

身に誠あれば、目には見えなくてもおのずから形にあらわれる。

「詩経」とは、中国最古の詩集のこと。「小雅」はその中の一巻。初代観世喜之のもとに集まっていた文人の中の一人、後の23代内閣総理大臣・清浦奎吾の命名により、『九皐会』の名前が誕生する。

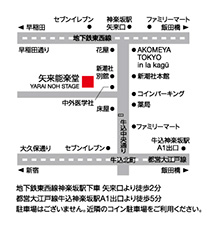

九皐会は明治時代に観世銕之丞家から分家し、神田西小川町に能舞台を建築。しかし、昭和20年5月24日の空襲により消失。戦後の昭和27年9月に現在の新宿区矢来町に矢来能楽堂を再建。以来、五十有余年、「矢来の観世」として親しまれている。

※1908年(明治40年)文献上に『九皐会』の初見(『九皐会の歩み』より)。

ほか、「能楽」(能楽館)で『九皐会』の名称が確認できるのは明治39年3月号掲載記事が最古とされる説もある。はっきりした年月は不明だが、明治三十年代後半ごろに観世清之(きよし)の社中にて使用されはじめたと考えられる。