公益社団法人 観世九皐会では、文化庁の(学校巡回公演)「文化芸術による子供育成推進事業 舞台芸術等総合支援事業 」に参加し、小中学校を巡回して能・狂言の公演を生徒の皆さんにご覧いただく活動を行っています。

※詳しくはこちらの資料をご確認下さい

クリックするとPDFが別ウィンドウで開きます →

<<さらに詳しい情報は、文化庁:募集に関する情報をご覧ください>>

応募方法

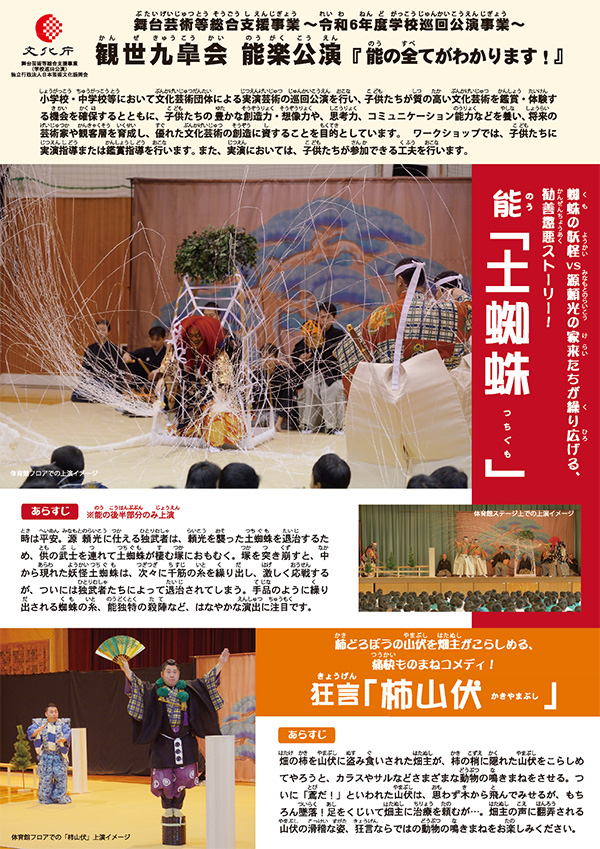

令和6年度舞台芸術等総合支援事業(学校巡回公演)

専用ウェブサイト

https://www.kodomogeijutsu.go.jp/r6/junkai.html

学校の負担

公演料、公演出演者の交通費等、学校の負担金はありません。

公演当日、公演前に約1時間、公演終了後に約30分程度の舞台設営時間を頂きます。簡易舞台セットを軽トラック、もしくはワゴン車で搬入させて頂きます。

プログラム(1と2は別日に行います)

1.事前ワークショップ ( 約80~100 分 )

「本公演」に先立ち、参加体験型の「事前ワークショップ」を開催致します。

まず能楽の歴史について簡単な解説を行い、次に本公演で実演する能『土蜘蛛』について解説致します。

その後、『土蜘蛛』の一節を全員で謡い、続いて舞の基本となる身体の構えと足の運び(すり足)を体験して頂きます。また、代表の生徒10名に、舞台上で能面をつけて舞台を歩いて頂き能楽師の視線を体験して頂きます。

2.本公演 ( 約100 分 )

まず簡単な解説を行った後、能『土蜘蛛』(後半部分)をご覧いただき、続いて、狂言『柿山伏』をご覧いただきます。

能『土蜘蛛』終了後、代表の生徒に楽器の体験を。また、全員で狂言のおおらかな笑いの表現も狂言師の指導により体験して頂きます。

巡回公演事業実績

平成31年度 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 10校

平成30年度 福岡県・長崎県・熊本県・佐賀県 15校

平成29年度 京都府・石川県・富山県・福井県・新潟県 15校

平成28年度 大阪府・滋賀県・和歌山県・三重県・奈良県 16校

平成27年度 東京都・茨城県・千葉県・山梨県 24校

観世九皐会の主な生徒・学生向け公演実績

・文化服装学院校外教室(昭和33 年より50 年以上毎年開催)

・日本女子大学付属中学校 能狂言鑑賞会(昭和58 年より約35 年毎年開催)

・新宿区牛込地区小学校 能狂言鑑賞会(昭和59 年より約30 年毎年開催)

・穎明館中学校 能狂言鑑賞教室(約5 年毎年開催)

・長崎の子供達へ能楽を。

(長崎県教育委員会・高等学校生徒が伝統芸能に触れる機会促進事業 / 平成16 年より毎年受託